在当今全球能源转型的大背景下,广袤的海洋正成为获取清洁能源的“新蓝海”。然而,高企的运维成本、并网难题以及深海资源开发的技术瓶颈,始终是制约海上风电产业发展的“拦路虎”。近日,来自中国海洋大学的风仓智预团队,将其在“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛中的实践项目——《“风仓智预”:海上风电成本场域深海创新方案》,延伸至了真实产业的前沿阵地。通过跨学科协作,他们带着自主研发的三大系统解决方案——风电机组运维成本预判与分析系统、海上风电制氢氨全流程能耗管控系统、深海风电资源获取技术,奔赴实验室、调研企业和专家研讨会,开展了一场深度融合理论与实践的专业实践,为这些行业痛点提供了富有前瞻性与可实施性的“青春答案”。

实践聚焦一:为风机装上“智能听诊器”,运维实践从“被动”到“先知”

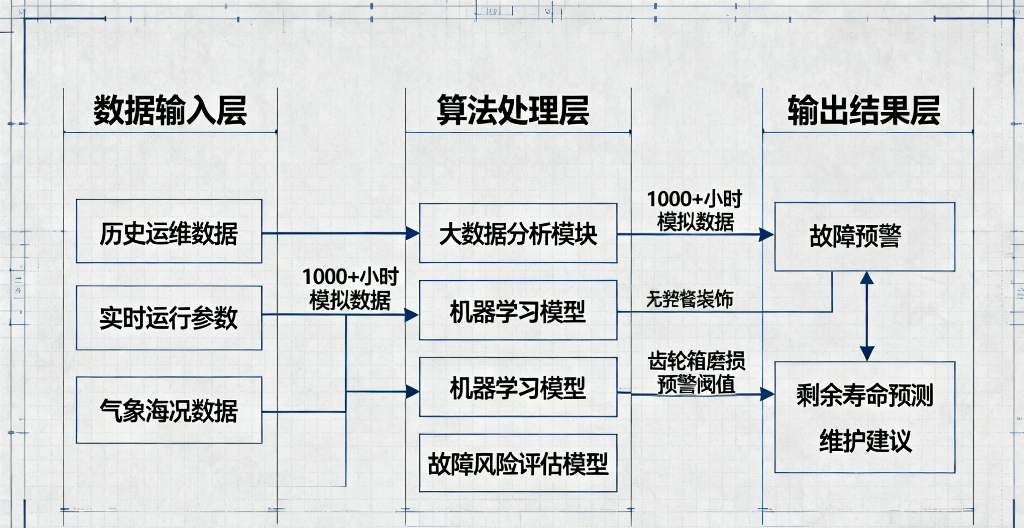

面对“风电机组运维成本高”的行业首要痛点,团队开发了并携带其已获软件著作权的基于数字孪生技术的 “风电机组运维成本预判与分析系统”,深入相关实验室与模拟平台进行实践验证。该系统并非简单的数据记录,而是通过构建高保真的风机虚拟模型,实现对机组运行状态的实时映射与模拟,其核心技术利用大数据与机器学习算法,使系统能够深度分析历史运维数据、实时运行参数以及未来气象海况,精准预测各部件的潜在故障风险和剩余寿命,从而让运维策略从传统的“定期检修”或“故障后维修”转变为前瞻性的“预测性维护”。

在学校的风电仿真实验室里,团队成员紧密围绕大屏幕上的数字孪生模型,对比着实时传入的风机运行数据。他们实践的核心,是验证系统能否精准“预判”模拟设定的故障。通过连续数周的数据监测与算法调优,系统成功对模拟的齿轮箱磨损异常发出了早期预警。团队成员表示:“这次实践让我们真切体会到,一个成功的预测性维护模型,不仅能列出公式,更要能经受住海量、嘈杂的真实数据的考验。我们收集了超过1000小时的模拟运行数据,不断优化我们的算法,让‘智能听诊器’听得更准、判得更稳。”

实践聚焦二:化身“绿色化工厂”设计师,打通能源转化“最后一公里”

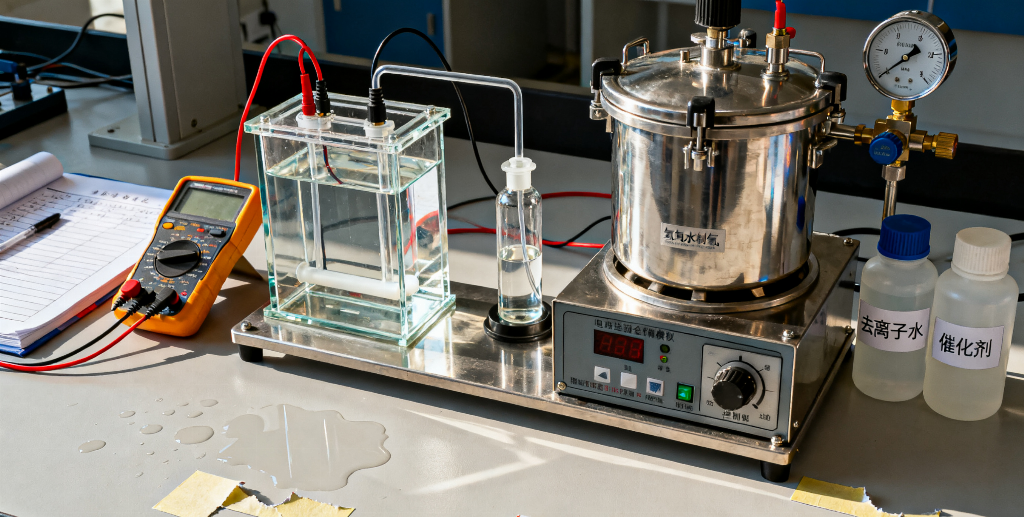

如何解决海上风电“并网难”、“弃风多”的痛点?团队的答案是将电能就地转化为绿色氢氨,该方案的核心在于,当电网无法消纳全部风电时,将富余电能用于就地电解海水制取“绿氢”,并进一步合成“绿氨”。氢氨既是高效的储能介质,也是重要的工业原料,价值远高于直接弃掉的电力。他们的实践重点,便是验证其 “海上风电制氢氨全流程能耗管控系统” 的工业可行性。

团队在导师的指导下,搭建了小型的电解水制氢和氨合成模拟实验装置。他们的能耗管控系统作为“大脑”,需要实时指挥各个环节的能源分配,以实现整体能效的最高值。“我们最初的设计在波动性风电输入模拟下,系统能效波动很大。”团队技术组长回忆道,“通过反复调整控制策略和优化流程逻辑,我们最终让系统在全流程能耗管控上实现了超过15%的效率提升。这次跨学科的实践让我们明白,一个好的系统不仅是代码的集合,更是对物理和化学过程的深刻理解与精准控制。”

实践聚焦三:挑战深海锚泊,在图纸与波浪间寻找平衡点

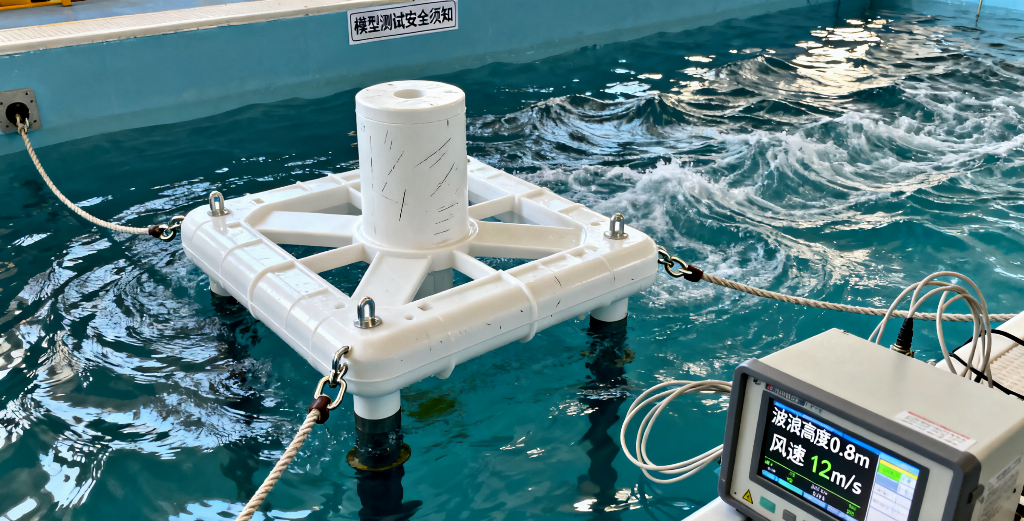

为实现对占海洋风能资源绝大部分的深海区域的有效开发,团队在深海风电基础结构领域进行了原理性创新,从图纸走向实践,并提交相关发明权利受理书。该技术针对深海恶劣环境,设计了一种新型的漂浮式基础结构与系泊系统。通过独特的结构设计与材料应用,显著提升了平台在强风、巨浪、急流耦合作用下的稳定性与生存能力。原理创新使得在更深远、风能质量更优的海域建设风电场成为可能,极大地拓展了海上风电的可开发资源边界,为我国持续获取稳定的海洋清洁能源提供了坚实的技术支撑。

在学校的波浪水池实验室,团队设计的缩比模型经历了无数次模拟风浪流的联合冲击。他们需要不断调整结构参数,观察平台的运动响应和系泊系统的受力情况,但每一次失败都让他们对深海环境的复杂性有了更深的敬畏。最终,他们成功收集到了关键数据,验证了新结构在极端工况下的生存能力,为下一步的深入研究奠定了坚实基础。

项目负责人刘钊彤表示:“我们的初衷,不仅仅是完成一个竞赛作品,更是希望用我们所学的知识,真正地为国家‘海洋强国’和‘双碳’战略贡献一份青春力量。从构建数字模型到设计原理图纸,从市场分析到商业模式构建,这次挑战杯实践让我们完整地经历了一次科技创新的全过程。”

据悉,该团队已与相关实验室及产业基地展开合作,正在推动项目的进一步测试与落地。他们的实践充分证明,当青春的创造力与国家的战略需求同频共振时,必将迸发出驱动未来的强大能量。

通讯员:风仓智预团队